-

《光明日报》评论区块链等新技术筑起版权保护的防火墙

-

日期:2025-01-21 15:49:35 栏目:Web3 阅读:

新技术为版权保护开启新篇章

在信息技术飞速发展的今天,区块链等新技术正如一股清流,悄然改变着各行各业的面貌,尤其是在版权保护这一领域。近年来,随着数字内容的广泛传播,版权问题愈发凸显,盗版、抄袭等现象层出不穷,给创作者带来了巨大的损失和困扰。如何有效保护版权,维护创作者的合法权益,成为社会各界关注的焦点。而区块链技术的应用,正是为这一难题提供了新的解决方案。

区块链技术的核心在于其去中心化、不可篡改和透明性,这些特性使得它在版权保护方面展现出了独特的优势。通过区块链,创作者可以将自己的作品数据化,并在区块链上进行记录和存证。这一过程不仅确保了作品的原创性和唯一性,还为后续的版权交易提供了可信赖的依据。例如,许多音乐创作者通过区块链平台将自己的作品进行数字化存储,这样一来,任何人想要使用这些作品,都必须通过智能合约进行授权,从而确保创作者的合理报酬。

在这一过程中,智能合约的作用尤为显著。智能合约是一种自动执行的合约,当满足特定条件时,它会自动履行合同的条款。这一特性使得创作者和使用者之间的交易变得高效而透明。例如,某位独立音乐人通过区块链平台发布了一首新歌,设置了智能合约,规定每次播放该歌曲时,都会自动将一定比例的收益转入其账户。这种方式不仅提高了收益的透明度,也让创作者不再担心被盗版或抄袭的风险。

在版权保护的实际应用中,区块链技术已经取得了一些显著的成果。一些初创公司利用区块链技术,创建了专门的版权管理平台。在这些平台上,创作者可以方便地注册自己的作品,并通过区块链将其版权信息进行存证。这不仅降低了版权维权的成本,也加速了维权的过程。以某知名区块链版权平台为例,其用户在上传作品后,几乎可以即时获得版权证明,并且在发生侵权时,可以迅速追溯到侵权者的身份,极大地提升了维权效率。

当然,区块链技术在版权保护中的应用并不仅限于音乐和文学作品。如今,越来越多的艺术家、摄影师和设计师也开始尝试将自己的作品与区块链结合。艺术品的数字化和上链,不仅为艺术品的交易提供了新的方式,也为艺术品的真伪鉴定提供了有力的保障。例如,某艺术家通过区块链平台发行了限量版数字艺术作品,每一件作品都被记录在区块链上,确保其独特性和稀缺性。这种方式不仅吸引了大量的收藏爱好者,也为艺术家带来了可观的收益。

然而,尽管区块链技术在版权保护方面展现出巨大的潜力,但在实际应用中仍然面临诸多挑战。首先,区块链技术的普及程度仍然有限,许多创作者对区块链的认识不足,导致其难以充分利用这一技术。其次,现有的法律法规对区块链的支持和认可程度也不够,许多国家和地区尚未明确区块链在版权保护中的法律地位。这些问题都亟待解决。

为了解决这些问题,社会各界应共同努力。首先,政府应加大对区块链技术的支持力度,推动相关法律法规的制定与完善,为区块链技术在版权保护中的应用提供法律保障。其次,行业协会和专业组织应加强对创作者的培训和宣传,提高他们对区块链技术的认知和应用能力。此外,区块链企业也应积极与创作者沟通,了解他们的需求,不断优化产品和服务,以便更好地满足市场需求。

在未来,随着区块链技术的不断发展和完善,版权保护的方式将会发生翻天覆地的变化。创作者将不再为盗版和侵权而烦恼,而是能够专注于创作,享受创作带来的乐趣与成就感。同时,消费者在享用数字内容时,也能更加安心,知道自己所使用的作品都是经过合法授权的,确保了创作者的权益。

总之,区块链等新技术为版权保护筑起了坚固的防火墙,这一变革不仅为创作者带来了希望,也为整个数字内容产业的健康发展开辟了新的道路。在这个过程中,每一个参与者都应积极发挥自己的作用,共同推动版权保护的进步,迎接更加光明的未来。只有这样,才能让创作的热情得到充分释放,让每一个优秀的作品都能在阳光下绽放光彩。

知识付费持续处于风口。有咨询机构预计,到2020年,国内知识付费市场规模将达235亿元人民币。但这门好生意,却不太好做。几乎与这门生意起步时间同步,侵权的“乌云”就一直在头顶,随着知识付费市场的不断拓展,侵权的范围和方式也不断升级。

原价199元的课程包,在某电商平台仅需要9.9元就可以收入囊中;如果花99元加入所谓的“知识众筹社群”,一年有效期内几大知识付费头部平台的几乎所有重磅课程包都可以按需自取,操作也极其简单,按照“指令”登录特定的云盘即可。据媒体报道,更有甚者,“扫一个二维码,就可以免费获取”,别人的劳动成果转眼就成了一些人获取流量的饵料。

版权保护并不是一个新问题,但随着传播技术及形态的变迁,版权方与侵权者之间“猫与老鼠”的戏码更加复杂。一方面,侵权的技术“工具箱”越来越丰富,盗版方便快捷且成本低,多个分发变现渠道让其违法行为极具隐蔽性。另一方面,知识付费平台由于在一开始没有建立起版权保护的“防火墙”,确权登记不全、监管不力,变相纵容了侵权行为的猖狂。客观存在的市场需求、维权投入及收益的不平衡、严实法律依据的付之阙如,都是促使侵权成产业成链条的土壤条件。

盗版“围剿”正版,不仅会挫伤内容生产者的积极性,影响其稳定输出高质量的原创内容,而且优质原创内容减少,也势必会影响平台的聚集力和影响力,长此以往,“劣币驱除良币”,搅浑行业风气,扰乱行业秩序,拉低行业水准。面对门口虎视眈眈的“野蛮人”,知识付费平台有必要重新审视并部署版权保护工作,在平台乃至行业生态中,版权保护都不应该仅仅是一个“善后”的角色,而应该是“护城河”的一部分。引入专业的版权保护法律及技术团队,通过不间断的数据监测及分析、权利申诉及跟踪处理等为版权上“强保险”,对知识付费平台来说不失为一种较佳的解决方案。

针对版权保护中“确权难”“追溯难”的问题,区块链技术的日渐成熟或可带来更多的可能性。众所周知,区块链是一种去中心化的分布式账本数据库,具有公开可追溯、记录不可撤销等特点。照此,每条原创内容都可以通过“哈希化”生成一个特定的指纹,并记录在区块链中,加之国家版权局的背书,从而完成确权及存证。目前市面上不少主打“区块链+版权保护”的产品也将这一点作为主要亮点,但紧接而来的问题是,如果确权本身就发生“李鬼顶替李逵”的问题如何解?完成确权存证,侵权并不会自动消失,还是要发现了之后去“打”,而一涉及“打”,又绕回之前的老问题:法律法规不健全、法律维权投入与收益不平衡等。

版权保护注定是一个长期的议题,有关职能部门要在法律法规的完善、监管的方式和形态上与时俱进,同时也要在全社会培育尊重知识、保护版权的法律意识,让习惯了互联网“免费”模式的用户扭转固有观念,继而转换行为模式。当然,也要看到,一些知识付费平台原创内容良莠不齐、泥沙俱下,部分产品重包装轻内容、重营销轻服务等状况,在一定程度上“教育”了知识付费热衷者,让他们选择不轻易甚至拒绝为版权内容付费,这应该引起平台方和内容生产者的注意和反思。

我来作答

Web3 相关文章

- 是否发行离岸RMB稳定币 京东币链CEO回应一切

- 人工智能+去中心化互联网新文明

- 零售和电商巨头要么开始使用稳定币要么正在考虑发行稳定币

- 总统的军事阅兵花费高达 4500 万美元谁在赞助?

- AI赛道的发展究竟问题出在哪里?

- Algorand Foundation的新研究:TVL很容易被游戏化

- 即使在《刺客信条:暗影》和《马里奥赛车世界》等热门 AAA 游戏中,今年迄今为止,独立精品游戏仍然继续抢占风头 。

- 解读:Bitwise:关税只是短期噪音?比特币年底目标价20万美元不变?

- 教学:非农激增22.8万人超预期、美股重挫近熔断边缘?一文了解比特币涨破8.4万美元成避风港?

- 教程:关税如何影响加密货币价格?什么是关税?

关于作者

748

提问

180万+

阅读量

69850

余额

3百+

被赞

2百+

被踩

-

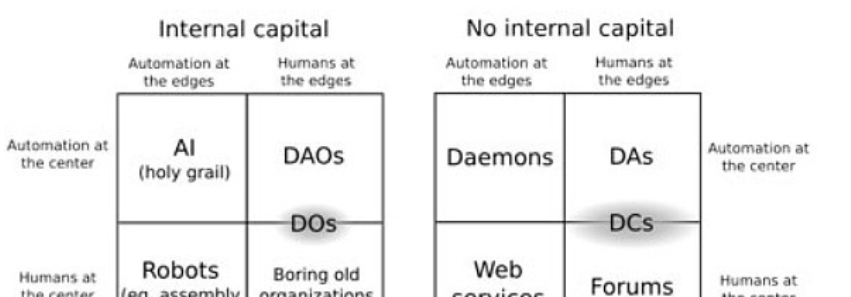

随着人工智能的兴起,DAO 面临新的挑战和机遇 。作者:William M Peaster,Bankless;编译:白水, 早在 2014 年,以太坊创始人 Vitalik Buterin 就开始考虑自治代理和 DAO,当时这对于世界上大多数人来说仍然是一个遥远的梦想。 在他的早期愿景中,正如他在《DAO2025-06-19 10:51:01

随着人工智能的兴起,DAO 面临新的挑战和机遇 。作者:William M Peaster,Bankless;编译:白水, 早在 2014 年,以太坊创始人 Vitalik Buterin 就开始考虑自治代理和 DAO,当时这对于世界上大多数人来说仍然是一个遥远的梦想。 在他的早期愿景中,正如他在《DAO2025-06-19 10:51:01 -

搜链早报:鲍威尔,关税预期的上升使美联储对持续降息持更为谨慎的态度。

头条 ▌美联储继续维持利率不变 美联储将基准利率维持在425450不变,连续第四次会议按兵不动,符合市场预期。 ▌英国明年前拟出台银行加密资产敞口限制规则 英国央行审慎政策执行董事 David Bailey 表示,英国计划在 2026 年前提出关于银行持有2025-06-19 10:32:37

-

2025陆家嘴论坛开幕潘功胜致开幕辞并作主题演讲

6月18日,2025陆家嘴论坛开幕。 中国人民银行行长潘功胜致开幕辞并作主题演讲。来看具体内容: 宣布八项金融开放举措 潘功胜在2025陆家嘴论坛上表示,为进一步推进上海国际金融中心的建设,一是在上海设立银行间市场交易报告库;二是在上海设立数字人民币国际运2025-06-18 17:42:02

-

Tron 的 TRX 策略比比特币策略风险更大孙宇晨的 Tron 即将挑战华尔街眼中合法的企业资产,如果在压力之下败下阵来,其影响可能会远远超出该公司本身。 6 月 16 日,SRM Entertainment 宣布将更名为 Tron Inc,并采用以Tron区块链原生加密货币 TRX 为核心的财务策2025-06-18 17:31:37

Tron 的 TRX 策略比比特币策略风险更大孙宇晨的 Tron 即将挑战华尔街眼中合法的企业资产,如果在压力之下败下阵来,其影响可能会远远超出该公司本身。 6 月 16 日,SRM Entertainment 宣布将更名为 Tron Inc,并采用以Tron区块链原生加密货币 TRX 为核心的财务策2025-06-18 17:31:37 -

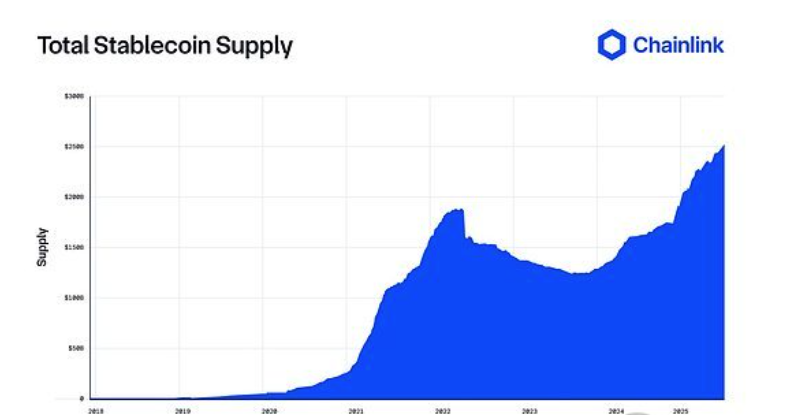

美国参议院通过了稳定币立法新规则下的万亿赛道:谁是赢家?

美国参议院通过了稳定币立法,制定了与美元挂钩的加密货币的监管规则,这是币圈和特朗普的里程碑式胜利。 当地时间6月17日,美国参议院以68票赞成、30票反对通过了《GENIUS法案》。分析称这一投票结果,是加密行业在投入数亿美元资金来选举一个“加密友好”的国2025-06-18 16:01:42

-

刘强东透露,未来每年都会有一个创新项目,现在已经有包括稳定币在内的6个创新项目在陆续推出 。6月17日晚间消息,京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中,深度剖析了京东做外卖的核心逻辑——本质是做供应链,同时谈及了公司战略发展的6字诀:体验、成本、效率。 刘强东透露,京东未来最重要的一个战略是国际业务。他强调,京东的国际业务不走跨境电商模式,而是坚2025-06-18 11:17:19

刘强东透露,未来每年都会有一个创新项目,现在已经有包括稳定币在内的6个创新项目在陆续推出 。6月17日晚间消息,京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中,深度剖析了京东做外卖的核心逻辑——本质是做供应链,同时谈及了公司战略发展的6字诀:体验、成本、效率。 刘强东透露,京东未来最重要的一个战略是国际业务。他强调,京东的国际业务不走跨境电商模式,而是坚2025-06-18 11:17:19 -

美参议院通过GENIUS法案,这项立法不仅强制要求透明度,还为稳定币的运作引入了更严格的规定。美东时间6月17日下午,美国参议院以两党支持的结果通过了《GENIUS稳定币法案》(Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act),这是参议院首次通过针对加密货币行业2025-06-18 11:15:22

美参议院通过GENIUS法案,这项立法不仅强制要求透明度,还为稳定币的运作引入了更严格的规定。美东时间6月17日下午,美国参议院以两党支持的结果通过了《GENIUS稳定币法案》(Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act),这是参议院首次通过针对加密货币行业2025-06-18 11:15:22 -

RWA成了任人打扮的小姑娘。RWA成了任人打扮的小姑娘 RWA 这个词,最近可谓是铺天盖地。从国际金融论坛到行业创业群,大家都在谈“资产上链”“现实世界映射”,仿佛谁不说两句 RWA,就有点跟不上行业之潮流。 但越是这种热度高涨的时刻,越需要冷静下来搞清楚:RWA 到底能解决什么问题2025-06-18 11:11:15

RWA成了任人打扮的小姑娘。RWA成了任人打扮的小姑娘 RWA 这个词,最近可谓是铺天盖地。从国际金融论坛到行业创业群,大家都在谈“资产上链”“现实世界映射”,仿佛谁不说两句 RWA,就有点跟不上行业之潮流。 但越是这种热度高涨的时刻,越需要冷静下来搞清楚:RWA 到底能解决什么问题2025-06-18 11:11:15

-

元宇宙将不再带有负面含义。作者:0xJeff 来源:X,Defi0xJeff 翻译:善欧巴, 元宇宙——一个虚拟共享空间的集体概念——在2020年代初期因P2E(边玩边赚)模型的兴起和赛博朋克风格的数字未来愿景而备受关注。 当时,许多项目承诺打造一个让你的数字身份或NFT能够互动、2025-06-19 10:48:44

元宇宙将不再带有负面含义。作者:0xJeff 来源:X,Defi0xJeff 翻译:善欧巴, 元宇宙——一个虚拟共享空间的集体概念——在2020年代初期因P2E(边玩边赚)模型的兴起和赛博朋克风格的数字未来愿景而备受关注。 当时,许多项目承诺打造一个让你的数字身份或NFT能够互动、2025-06-19 10:48:44 -

人们为什么争相购买黄金和BTC?世界开始意识到法币实验的疯狂。 传奇作家大卫·福斯特·华莱士 David Foster Wallace 2005 年在凯尼恩学院 Kenyon College 的毕业典礼演讲以一则寓言开场: 两条小鱼在游动,碰巧遇见一条朝对面游来的大鱼,大鱼向它们点头,说2025-06-18 19:01:11

人们为什么争相购买黄金和BTC?世界开始意识到法币实验的疯狂。 传奇作家大卫·福斯特·华莱士 David Foster Wallace 2005 年在凯尼恩学院 Kenyon College 的毕业典礼演讲以一则寓言开场: 两条小鱼在游动,碰巧遇见一条朝对面游来的大鱼,大鱼向它们点头,说2025-06-18 19:01:11 -

华尔街的“吸金术”——ETF为何成为币圈新宠?一场无声的金融革命 “华尔街的巨鲸,正在吞噬加密世界的领地。” 2025年6月17日,一则数据引爆市场:比特币现货ETF交易量占比飙升至全球BTC现货交易量的25,较2024年10月的10增长超15倍,两周前这一比例甚至一度逼近30。这不仅是数字的跃升,更2025-06-18 16:10:38

华尔街的“吸金术”——ETF为何成为币圈新宠?一场无声的金融革命 “华尔街的巨鲸,正在吞噬加密世界的领地。” 2025年6月17日,一则数据引爆市场:比特币现货ETF交易量占比飙升至全球BTC现货交易量的25,较2024年10月的10增长超15倍,两周前这一比例甚至一度逼近30。这不仅是数字的跃升,更2025-06-18 16:10:38 -

加密市场的新机会在哪里?这个周末,有更多时间反思,我想分享一些关于市场的想法。 我认为加密货币市场的整体方向性走势要到九月之后才会显现。考虑到宏观经济的阻力、夏季流动性限制以及季度末的仓位调整,真正的市场动态要等到八月假期后市场参与者回归时才会开始。从最近的市场活动来看,大多数山2025-06-17 20:19:20

加密市场的新机会在哪里?这个周末,有更多时间反思,我想分享一些关于市场的想法。 我认为加密货币市场的整体方向性走势要到九月之后才会显现。考虑到宏观经济的阻力、夏季流动性限制以及季度末的仓位调整,真正的市场动态要等到八月假期后市场参与者回归时才会开始。从最近的市场活动来看,大多数山2025-06-17 20:19:20 -

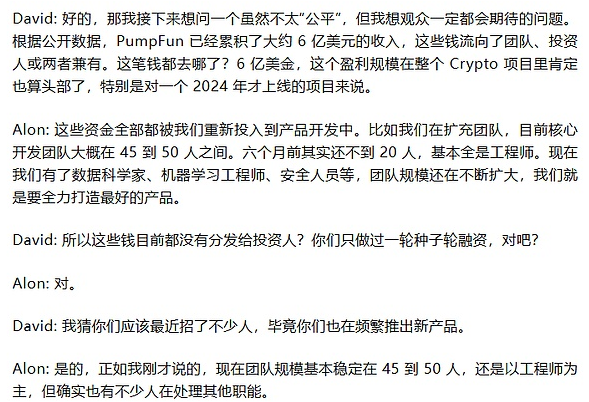

pumpfun和其创始人官方账号给封号了吗?继上周涩图惹怒马斯克,华语大V遭遇团灭后,今天X平台又搞了一个大动作:把pumpfun和其创始人官方账号给封了。 要知道,pumpfun马上就要TGE了! pumpfun 计划通过初始代币发行(IC0)筹集10亿美元,目标完全稀释估值(FDV)为40亿美元2025-06-17 19:20:36

pumpfun和其创始人官方账号给封号了吗?继上周涩图惹怒马斯克,华语大V遭遇团灭后,今天X平台又搞了一个大动作:把pumpfun和其创始人官方账号给封了。 要知道,pumpfun马上就要TGE了! pumpfun 计划通过初始代币发行(IC0)筹集10亿美元,目标完全稀释估值(FDV)为40亿美元2025-06-17 19:20:36 -

Nvidia 首席执行官黄仁勋关于“主权人工智能”的言论开始在欧洲引起强烈共鸣Nvidia 首席执行官黄仁勋关于“主权人工智能”的言论开始在欧洲引起强烈共鸣,该言论指的是各国建立自己的人工智能系统以维护语言、文化和数据自主权的模式。 根据对黄来说,人工智能不应该被少数人控制全球企业或者仅仅依赖外国社会的数据。相反,他认为各国应该拥有2025-06-16 20:32:56

Nvidia 首席执行官黄仁勋关于“主权人工智能”的言论开始在欧洲引起强烈共鸣Nvidia 首席执行官黄仁勋关于“主权人工智能”的言论开始在欧洲引起强烈共鸣,该言论指的是各国建立自己的人工智能系统以维护语言、文化和数据自主权的模式。 根据对黄来说,人工智能不应该被少数人控制全球企业或者仅仅依赖外国社会的数据。相反,他认为各国应该拥有2025-06-16 20:32:56 -

我们很荣幸能支持Yupp

现代人工智能系统不仅依赖于算力和算法,更离不开人类反馈。企业采用人类反馈强化学习(RLHF)和直接偏好优化(DPO)等训练后(posttraining)优化技术来改进模型。这些技术能减少偏见,使模型对提示词作出更高质量、更连贯的响应——这对加速AI发展至关2025-06-16 17:45:54

-

火爆全球的Labubu会迎来什么结局呢?

Labubu是由香港艺术家龙家升于2015年创作的虚构IP角色,隶属于泡泡玛特旗下的“THE MONSTERS”系列。其设计融合了北欧神话的暗黑精灵元素与东方审美,形成独特的“丑萌”风格,颠覆了传统玩具的甜美范式。 最初作为绘本角色小众传播,2019年与泡2025-06-16 16:12:13

-

京东正在加快进军支付领域的脚步继搅翻外卖行业后,京东正在加快进军支付领域的脚步。 6 月 17 日,京东集团董事局主席刘强东表示,“京东希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照,然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑,将全球跨境支付成本降低 90 ,效率提高至 10 秒钟之内。刘2025-06-18 18:54:47

京东正在加快进军支付领域的脚步继搅翻外卖行业后,京东正在加快进军支付领域的脚步。 6 月 17 日,京东集团董事局主席刘强东表示,“京东希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照,然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑,将全球跨境支付成本降低 90 ,效率提高至 10 秒钟之内。刘2025-06-18 18:54:47 -

孙宇晨把加资产TRX 带入美国资本市场为加密行业打开了新的叙事入口继美国证券交易委员会(SEC)正式受理Canary Capital提交的现货TRX ETF申请的2个月后,有关波场Tron的另一件大事发生:Tron 将通过与已在纳斯达克上市的 SRM Entertainment(股票代码:SRM)进行反向合并实现上市。简2025-06-18 17:47:33

孙宇晨把加资产TRX 带入美国资本市场为加密行业打开了新的叙事入口继美国证券交易委员会(SEC)正式受理Canary Capital提交的现货TRX ETF申请的2个月后,有关波场Tron的另一件大事发生:Tron 将通过与已在纳斯达克上市的 SRM Entertainment(股票代码:SRM)进行反向合并实现上市。简2025-06-18 17:47:33 -

OKX受全面监管的中心化交易所在德国和波兰正式启动运营2025年6月17日,OKX受全面监管的中心化交易所在德国和波兰正式启动运营,当地用户即可交易超270种加密资产、60多个欧元交易对,并享受本地化充值提现、德语与波兰语客服及学习中心支持,标志着其欧洲扩张战略迈出了坚实一步。OKX表示,此举不仅是地域上的扩2025-06-18 17:44:09

OKX受全面监管的中心化交易所在德国和波兰正式启动运营2025年6月17日,OKX受全面监管的中心化交易所在德国和波兰正式启动运营,当地用户即可交易超270种加密资产、60多个欧元交易对,并享受本地化充值提现、德语与波兰语客服及学习中心支持,标志着其欧洲扩张战略迈出了坚实一步。OKX表示,此举不仅是地域上的扩2025-06-18 17:44:09 -

RWA成了任人打扮的小姑娘但是没有稳定币的RWA就是耍流氓

RWA成了任人打扮的小姑娘 RWA 这个词,最近可谓是铺天盖地。从国际金融论坛到行业创业群,大家都在谈“资产上链”“现实世界映射”,仿佛谁不说两句 RWA,就有点跟不上行业之潮流。 但越是这种热度高涨的时刻,越需要冷静下来搞清楚:RWA 到底能解决什么问题2025-06-18 16:21:21

-

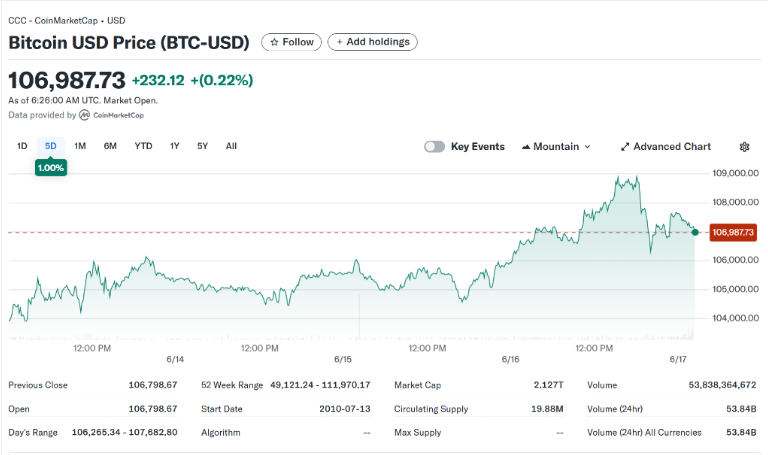

比特币在以伊冲突危机中表现出避险资产特质摘要 以伊冲突升级之际,市场风险情绪却在回升:黄金下跌、美债收益率上升、股市波动率暴跌,股票相对于长期债券的表现达到了特朗普就职日以来的最强水平。分析认为,这主要是因为石油库存充足,历史数据显示油价需翻倍才可能引发西方经济衰退。 本周一的交易数据讲述了一个2025-06-17 20:40:40

比特币在以伊冲突危机中表现出避险资产特质摘要 以伊冲突升级之际,市场风险情绪却在回升:黄金下跌、美债收益率上升、股市波动率暴跌,股票相对于长期债券的表现达到了特朗普就职日以来的最强水平。分析认为,这主要是因为石油库存充足,历史数据显示油价需翻倍才可能引发西方经济衰退。 本周一的交易数据讲述了一个2025-06-17 20:40:40 -

Tron 将通过 SRM Entertainment进行反向合并实现上市Tron 登陆美股 北京时间 6 月 16 日晚间,市场先是流出了关于“Tron 拟寻求在美国上市”的消息。就在人们诧异一个已然发币且结构偏币圈化的主体该如何走通合规上市流程之时,各路消息源相继披露了更多细节。 英国《金融时报》报道,Tron 将通过与已在2025-06-17 19:09:38

Tron 将通过 SRM Entertainment进行反向合并实现上市Tron 登陆美股 北京时间 6 月 16 日晚间,市场先是流出了关于“Tron 拟寻求在美国上市”的消息。就在人们诧异一个已然发币且结构偏币圈化的主体该如何走通合规上市流程之时,各路消息源相继披露了更多细节。 英国《金融时报》报道,Tron 将通过与已在2025-06-17 19:09:38 -

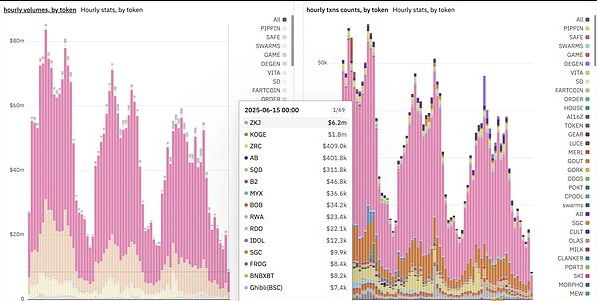

币安Alpha刷分机制下被选中的代币6月15日晚,Binance Alpha站内交易量榜首的代币ZKJ与KOGE在半小时内暴跌超90。 因为这两个代币有着极高的 LP 年化收益、极低的滑点磨损体验。所以成为了币安Alpha积分的相关收益刷积分的首选代币,但是正因为是刷分的工具,其价格未能真实2025-06-16 20:50:08

币安Alpha刷分机制下被选中的代币6月15日晚,Binance Alpha站内交易量榜首的代币ZKJ与KOGE在半小时内暴跌超90。 因为这两个代币有着极高的 LP 年化收益、极低的滑点磨损体验。所以成为了币安Alpha积分的相关收益刷积分的首选代币,但是正因为是刷分的工具,其价格未能真实2025-06-16 20:50:08 -

以太坊价格分析:有望突破 2699 美元以太坊未平仓合约跃升475,空头清算金额超过3400万美元,从关键支撑位回升。关键阻力位在2699美元和2800美元。 截至发稿时,以太坊盘中上涨3,与比特币的牛市复苏相呼应。在大盘反弹的背景下,以太坊交易所储备的下降,以及衍生品市场日益增长的乐观情绪,预2025-06-16 20:30:39

以太坊价格分析:有望突破 2699 美元以太坊未平仓合约跃升475,空头清算金额超过3400万美元,从关键支撑位回升。关键阻力位在2699美元和2800美元。 截至发稿时,以太坊盘中上涨3,与比特币的牛市复苏相呼应。在大盘反弹的背景下,以太坊交易所储备的下降,以及衍生品市场日益增长的乐观情绪,预2025-06-16 20:30:39

-

美驻卡塔尔大使馆限制人员进入当地空军基地

搜链网报道,美国驻卡塔尔大使馆发出警报,暂时限制使馆人员进入美国位于卡塔尔的乌代德空军基地(美国中东最大军事基地),建议在卡塔尔的人员和美国公民“提高警惕”。(金十)2025-06-19 12:46:59

-

搜链网:鲍威尔真是个蠢货

搜链网报道,美国总统特朗普在社交媒体再次发文:“太迟先生”鲍威尔是最差劲的,他真是个蠢货,正让美国损失数十亿美元!特朗普在推文中还转发了一篇文章,其中房利美、房地美监管机构表示:鲍威尔应降息,否则辞职。2025-06-19 12:46:59

-

搜链网:Abraxas Capital单地址持有多个主流代币共价值5亿美元空单,浮盈超1800万美元

搜链网报道,据Arkham监测,归属于Abraxas Capital的地址持有多个主流代币共价值5亿美元的空单。其中包括10倍做空BTC、ETH、SOL和SUI,价值分别为2.24亿美元、1.63亿美元、4400万美元和56万美元。据统计这些空单目前浮盈已2025-06-19 12:41:57

-

48小时内最大规模袭击 以军称伊朗向以色列发射超20枚导弹

搜链网报道,当地时间19日早间,以色列本土守备司令部发布消息称,检测到有导弹从伊朗向以色列发射。本土守备司令部要求民众尽快撤至避难所。以色列方面的初步统计显示,本轮袭击是伊朗在48小时内发动的规模最大的一轮袭击,使用了超过20枚导弹。据悉,至少一枚导弹落在2025-06-19 12:41:57

-

搜链网:现预计美联储将在2025年实施一次25个基点的降息

搜链网报道,麦格理:现预计美联储将在2025年实施一次25个基点的降息,2026年再降息一次25个基点,此前预测为2026年将降息50个基点。(金十)2025-06-19 12:36:54

-

加拿大上市公司Sol Strategies向美SEC提交申请,拟以代码"STKE"在纳斯达克交易

搜链网报道,加拿大证券交易所上市公司Sol Strategies向美国证券交易委员会提交申请,以股票代码“STKE”在纳斯达克进行交易。该公司一直在积累SOL作为财务资产并运行Solana验证器。2025-06-19 12:36:54

-

MIM_Spell攻击者向Tornado Cash发送了3001枚ETH

搜链网报道,据CertiK Alert消息,MIM_Spell攻击者刚刚从0x51baB向Tornado Cash发送了 3001枚ETH(约合 757 万美元)。2025-06-19 12:26:50

-

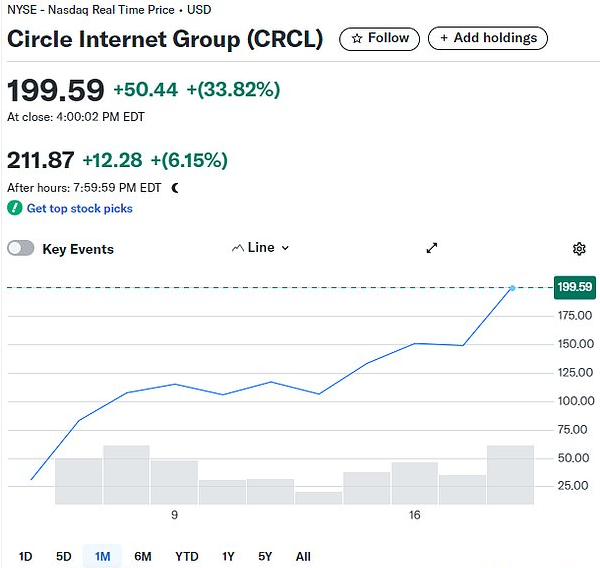

搜链网:Circle当前流通股占总股数不足18%,流通市值约为72.53亿美元

搜链网报道,据Yahoo财经网站数据,Circle当前流通股数(Float)约为3634万股,占其总股本(Shares outstanding,2.0255亿股)的比例为17.94%。按昨日收盘价199.59美元计算,对应流通市值约为72.53亿美元。2025-06-19 12:26:50

-

向主流支付更近一步!“稳定币第一股”Circle一夜暴涨30。向主流支付更近一步!“稳定币第一股”Circle一夜暴涨30。 周三,美国参议院以6830的票数通过GENIUS法案,为美元支持的稳定币建立联邦监管框架。这一消息瞬间引爆加密货币板块,“稳定币第一股”Circle股价当日暴涨近30,加密交易平台Coinba2025-06-19 10:53:10

向主流支付更近一步!“稳定币第一股”Circle一夜暴涨30。向主流支付更近一步!“稳定币第一股”Circle一夜暴涨30。 周三,美国参议院以6830的票数通过GENIUS法案,为美元支持的稳定币建立联邦监管框架。这一消息瞬间引爆加密货币板块,“稳定币第一股”Circle股价当日暴涨近30,加密交易平台Coinba2025-06-19 10:53:10 -

摩根大通宣布在Coinbase的区块链Base上发行存款代币JPMD。最近稳定币巨头的Cicle的股价节节攀升,从开盘的八十多已经飙涨到两百了! 都说稳定币会影响到传统银行业的根基,但是银行业的大佬们也没有闲着,悄咪咪在搞存款代币。 根据SEC本周二发布的会议记录,摩根大通高管与SEC深入讨论了"现有资本市场活动迁移到公共区2025-06-19 10:27:31

摩根大通宣布在Coinbase的区块链Base上发行存款代币JPMD。最近稳定币巨头的Cicle的股价节节攀升,从开盘的八十多已经飙涨到两百了! 都说稳定币会影响到传统银行业的根基,但是银行业的大佬们也没有闲着,悄咪咪在搞存款代币。 根据SEC本周二发布的会议记录,摩根大通高管与SEC深入讨论了"现有资本市场活动迁移到公共区2025-06-19 10:27:31 -

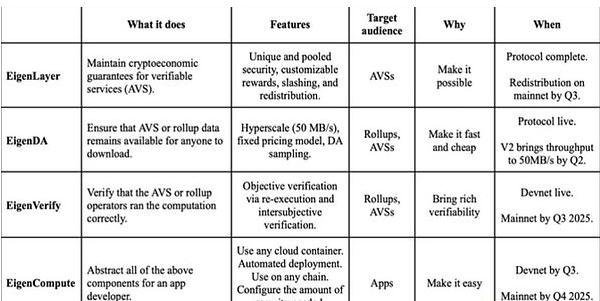

一文读懂EigenCloud是什么祝贺EigenLayer团队正式推出EigenCloud!从多方面来看,这堪称是链上与链下计算范式完美融合的圣杯。本文将具体研究其核心要义,让我们一探究竟。 1、核心问题:加密世界可验证却未实现完全可编程 区块链的核心能力在于验证并确保计算正确性,但该能力2025-06-18 17:50:07

一文读懂EigenCloud是什么祝贺EigenLayer团队正式推出EigenCloud!从多方面来看,这堪称是链上与链下计算范式完美融合的圣杯。本文将具体研究其核心要义,让我们一探究竟。 1、核心问题:加密世界可验证却未实现完全可编程 区块链的核心能力在于验证并确保计算正确性,但该能力2025-06-18 17:50:07 -

Infini 创始人突然发出关停U 卡公告引发了巨大的讨论6 月初,Infini 创始人还在接受采访宣传 U 卡,但仅仅数天后突然发出关停公告,引发了巨大的讨论: 6 月 17 日中午,Infini 突然发布公告称,我们决定停止 infini card 的服务。自即日起,Global 卡、Lite 卡与 Tech2025-06-18 16:17:45

Infini 创始人突然发出关停U 卡公告引发了巨大的讨论6 月初,Infini 创始人还在接受采访宣传 U 卡,但仅仅数天后突然发出关停公告,引发了巨大的讨论: 6 月 17 日中午,Infini 突然发布公告称,我们决定停止 infini card 的服务。自即日起,Global 卡、Lite 卡与 Tech2025-06-18 16:17:45 -

Hoskinson就抛售Cardano财库中山寨币买入比特币进行了有关发言在比特币和加密行业摸爬滚打近十年后,你本以为已经见识过所有可能发生的事,但偶尔仍会出现让你惊掉下巴的新情况。这正是我昨天看到 Cardano创始人Charles Hoskinson近期谈话视频时的感受。 Hoskinson就抛售Cardano财库中2025-06-17 19:25:57

Hoskinson就抛售Cardano财库中山寨币买入比特币进行了有关发言在比特币和加密行业摸爬滚打近十年后,你本以为已经见识过所有可能发生的事,但偶尔仍会出现让你惊掉下巴的新情况。这正是我昨天看到 Cardano创始人Charles Hoskinson近期谈话视频时的感受。 Hoskinson就抛售Cardano财库中2025-06-17 19:25:57 -

市场冷静的背后:比特币的“新避险逻辑”。地缘政治“黑天鹅”下的比特币韧性:从恐慌到反弹 6月初,伊朗以色列冲突升级引发全球市场震荡,比特币一度跌至102800美元周低点。然而,短短数日,其价格迅速反弹至107000美元上方,跌幅收窄至3,远低于2024年4月类似事件时的8。这一表现不仅印证了比特2025-06-17 09:17:44

市场冷静的背后:比特币的“新避险逻辑”。地缘政治“黑天鹅”下的比特币韧性:从恐慌到反弹 6月初,伊朗以色列冲突升级引发全球市场震荡,比特币一度跌至102800美元周低点。然而,短短数日,其价格迅速反弹至107000美元上方,跌幅收窄至3,远低于2024年4月类似事件时的8。这一表现不仅印证了比特2025-06-17 09:17:44 -

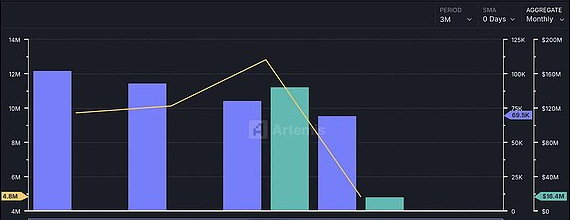

Unichain:DeFi 原生基础设施的新贵2025年初,区块链行业迎来了多条高关注度的新公链上线,各自都宣称具备独特价值主张。六个月过去后,数据揭示了一个更为冷静的现实:上线后的实际热度与预期存在落差。 性能概览:按月关键指标变化 链上表现分析 Berachain:炒作周期的现实考验 主打亮点:采2025-06-16 20:48:02

Unichain:DeFi 原生基础设施的新贵2025年初,区块链行业迎来了多条高关注度的新公链上线,各自都宣称具备独特价值主张。六个月过去后,数据揭示了一个更为冷静的现实:上线后的实际热度与预期存在落差。 性能概览:按月关键指标变化 链上表现分析 Berachain:炒作周期的现实考验 主打亮点:采2025-06-16 20:48:02 -

如果柴犬供应量降至10万亿,价格将上涨如果柴犬 Shiba Inu 代币的总供应量减少到仅 10 万亿个,其交易量可以在小数点后有三个零。 自2020年8月推出以来,Shiba Inu在各个领域都取得了显著进展。这体现在其从模因币到实用代币的演变,以及供应量的大幅减少。 柴犬的供应历史 回想一2025-06-16 20:28:43

如果柴犬供应量降至10万亿,价格将上涨如果柴犬 Shiba Inu 代币的总供应量减少到仅 10 万亿个,其交易量可以在小数点后有三个零。 自2020年8月推出以来,Shiba Inu在各个领域都取得了显著进展。这体现在其从模因币到实用代币的演变,以及供应量的大幅减少。 柴犬的供应历史 回想一2025-06-16 20:28:43

-

是否发行离岸RMB稳定币 京东币链CEO回应一切

今年6月初,身为京东币链科技(JINGDONG Coinlink,下称“京东币链”)CEO的刘鹏接受《彭博商业周刊∕中文版》专访,他在接受采访时强调,稳定币并不等同于比特币、以太坊等加密货币,而是与移动支付相若,都是“支付工具”。作为支付行业的“老兵”,刘2025-06-18 18:52:43

-

人工智能+去中心化互联网新文明

引言 近年来,AI(人工智能)与Web3(去中心化互联网)分别成为技术演进的两大核心方向。AI以效率为核心,通过自动化与智能化重构生产力;Web3则以公平为导向,通过区块链与去中心化重塑生产关系。二者的协同发展,或将定义未来社会的技术范式 — —2025-06-17 20:32:04

-

零售和电商巨头要么开始使用稳定币要么正在考虑发行稳定币零售和电商巨头要么开始使用稳定币,要么正在考虑发行稳定币。 沃尔玛和亚马逊在考虑发行自己的稳定币,还有线上旅游公司Expedia和航空公司。 而电商巨头Shopify已经开始了。它将通过加密货币交易所Coinbase旗下的以太坊二层网络 Base,为其商户2025-06-17 20:25:38

零售和电商巨头要么开始使用稳定币要么正在考虑发行稳定币零售和电商巨头要么开始使用稳定币,要么正在考虑发行稳定币。 沃尔玛和亚马逊在考虑发行自己的稳定币,还有线上旅游公司Expedia和航空公司。 而电商巨头Shopify已经开始了。它将通过加密货币交易所Coinbase旗下的以太坊二层网络 Base,为其商户2025-06-17 20:25:38 -

总统的军事阅兵花费高达 4500 万美元谁在赞助?2025年6月14日,美国总统特朗普举行美军建军250周年阅兵式,巧合的是,这一天也恰逢特朗普79岁生日。本次阅兵是华盛顿几十年来最大规模阅兵活动,有数十辆坦克和战车驶过华盛顿街道,近7000名士兵参加阅兵。阅兵式甚至还举行了特朗普生日庆祝活动,当特朗普到2025-06-16 20:41:27

总统的军事阅兵花费高达 4500 万美元谁在赞助?2025年6月14日,美国总统特朗普举行美军建军250周年阅兵式,巧合的是,这一天也恰逢特朗普79岁生日。本次阅兵是华盛顿几十年来最大规模阅兵活动,有数十辆坦克和战车驶过华盛顿街道,近7000名士兵参加阅兵。阅兵式甚至还举行了特朗普生日庆祝活动,当特朗普到2025-06-16 20:41:27 -

AI赛道的发展究竟问题出在哪里?

大家都说以太坊RollupCentric战略貌似失败了?并深恶痛疾这种L1L2L3的套娃游戏,但有意思的是,过去一年AI赛道的发展也走了一遍L1—L2—L3的快速演化。对比下,究竟问题出在哪里? 1)AI的分层逻辑是,每层都在解决上层无法解决的核心问题。2025-06-16 17:36:58

-

Algorand Foundation的新研究:TVL很容易被游戏化研究表明,总价值锁定(TVL)是构建加密货币投资组合和做出投资决策的糟糕指标 新加坡2025年6月10日美通社——来自Algorand基金会代币经济学团队的一项新研究挑战了加密货币领域最被广泛引用的指标之一:总价值锁定。该报告提供了迄今为止最有力的证据,表2025-06-16 12:43:01

Algorand Foundation的新研究:TVL很容易被游戏化研究表明,总价值锁定(TVL)是构建加密货币投资组合和做出投资决策的糟糕指标 新加坡2025年6月10日美通社——来自Algorand基金会代币经济学团队的一项新研究挑战了加密货币领域最被广泛引用的指标之一:总价值锁定。该报告提供了迄今为止最有力的证据,表2025-06-16 12:43:01 -

即使在《刺客信条:暗影》和《马里奥赛车世界》等热门 AAA 游戏中,今年迄今为止,独立精品游戏仍然继续抢占风头 。在一款游戏上投入 3 亿美元是让这款游戏走上成功之路的一种方式;像《刺客信条:暗影》和明年的侠盗猎车手6吸引寻求尖端体验的游戏玩家。 但3亿美元并不能保证你能做出一款好游戏——只能保证能做出一款大作。2025年才刚过去不到六个月,独立开发者就源源不断地为我2025-06-15 22:27:09

即使在《刺客信条:暗影》和《马里奥赛车世界》等热门 AAA 游戏中,今年迄今为止,独立精品游戏仍然继续抢占风头 。在一款游戏上投入 3 亿美元是让这款游戏走上成功之路的一种方式;像《刺客信条:暗影》和明年的侠盗猎车手6吸引寻求尖端体验的游戏玩家。 但3亿美元并不能保证你能做出一款好游戏——只能保证能做出一款大作。2025年才刚过去不到六个月,独立开发者就源源不断地为我2025-06-15 22:27:09 -

解读:Bitwise:关税只是短期噪音?比特币年底目标价20万美元不变?关税只是短期噪音?比特币年底目标价20万美元不变? 加密货币资产管理公司Bitwise近日发布报告,认为近期市场关注的关税政策调整只是短期噪音,不会对比特币的长期走势产生实质性影响。该公司维持此前预测,认为比特币价格在2024年底有望达到20万美元。 关税2025-06-15 15:59:26

解读:Bitwise:关税只是短期噪音?比特币年底目标价20万美元不变?关税只是短期噪音?比特币年底目标价20万美元不变? 加密货币资产管理公司Bitwise近日发布报告,认为近期市场关注的关税政策调整只是短期噪音,不会对比特币的长期走势产生实质性影响。该公司维持此前预测,认为比特币价格在2024年底有望达到20万美元。 关税2025-06-15 15:59:26

-

防范和处置非法集资国家金融监督管理总局2025-01-15 22:37:12

防范和处置非法集资国家金融监督管理总局2025-01-15 22:37:12 -

区块链信息服务备案管理系统网络安全和信息化委员会办公室2025-01-15 22:37:12

区块链信息服务备案管理系统网络安全和信息化委员会办公室2025-01-15 22:37:12 -

BTC,比特币 BitcoinBTC官网、区块地址2025-01-15 22:37:12

BTC,比特币 BitcoinBTC官网、区块地址2025-01-15 22:37:12 -

币安Binance全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12

币安Binance全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12 -

欧易官网全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12

欧易官网全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12 -

火币huobi全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12

火币huobi全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12 -

Gate.io 芝麻开门Gate Technology Inc.2025-01-15 22:37:12

Gate.io 芝麻开门Gate Technology Inc.2025-01-15 22:37:12 -

TRUMPTRUMP特朗普币价格2025-01-15 22:37:12

TRUMPTRUMP特朗普币价格2025-01-15 22:37:12